解读尘封历史 见证璧山足迹

学生歌唱爱国歌曲

生意兴隆的茶馆

市场交易场景

繁华街景

金三角汽车站

农民在地里劳作

孩子们在下棋

记者 甘源静 尹秀秀 文/图

1944年5月2日,有着200万发行量的美国《展望》杂志以7篇15幅照片,讲述了抗战期间璧山的总体情况,描绘了一个身处抗战大后方的中国小城。

2017年,这批在美国国家档案馆珍藏的150余张老照片回到璧山,并于去年来到了枫香湖儿童公园,让我们得以在一张张老照片中品味一个个鲜活的小城故事。今天,就让我们漫步在枫香湖儿童公园中,感受旧时光,寻回最真切的城市历史。

文化教育 呵护民族文化的火种

“读书可以知诗书,达礼义,修身养性,以立高德。”过去,在许多住宅的匾额上,很容易见到“耕读传家”这四个字。耕读文化作为中华民族经历漫长农耕时代所形成和传承下来的文化成果和精神财富,鼓励着人们向上向善、诚信守义、勤劳致富。时至今日,璧山人依然追寻着先人的足迹,将其精神世代传承。

耕读巷子,顾名思义,便是源自于耕读文化。沿着枫香湖儿童公园的耕读巷子漫步,墙上一张学子挑灯夜读的老照片格外显眼。

1944年,正值抗战时期,当时的璧山还未通电,在老式的油灯光下,一位璧山国立社会教育学院的男生正端坐读书,如饥似渴地吸收书本里的知识。因陋就简,木桌、砚台、笔架……灯光如豆,即使条件艰苦,却依然无法阻挡莘莘学子发奋苦读的决心。

据了解,1937年11月,国民政府迁都重庆。在内迁的1500万难民中有难童400万,等待救济的不少于10万人。危急关头,为救助和教养民族未来,1938年3月“中国战时儿童保育会”成立。1939年,战时儿童保育院直属第四、第五保育院,分别迁至璧山八塘禹王庙和大路乡何家沟,后合并迁至大路乡宝光寺。

同年,国民政府教育部迁驻璧山青木关(今属沙坪坝),1940年推行国民教育制度。当时璧山全县除设立34所中心小学外,还在丁家、广普、大兴另设3所分校,国民小学达209所。 且境外迁入璧山的大中专学校20余所,璧山兴起办学热潮。

此时,日寇正对重庆实施“以炸迫降”,作为大后方的璧山也时时充满了危险。在1939年1月7日、8日、14日以及1940年8月2日和1941年7月28日,日寇多次轰炸璧山,给璧山人民的生命财产造成了严重损失。即便如此,璧山的教育事业丝毫未受影响,反而更加激发了爱国教育的高涨和学生们的学习热情。

课堂上,他们用一双双求知若渴的眼睛紧紧地盯着老师,希望学好本领,将来能用所学知识报效祖国。每当课后,雄壮的抗战歌声便从孩子们的口里唱出,响彻整个校园,飞出校外,激荡在璧水滨,金剑山上。

不仅如此,璧山中学、私立亚洲中学、大道小学、青木关明志中学(当时属璧山)、丁家同文中学多次举办抗日歌咏活动。同时,亚洲中学的抗日宣传队,在学校组织学生唱《义勇军进行曲》《黄河大合唱》《茶馆小调》《农村怨》等抗日进步歌曲。

即使身处战乱之中,璧山莘莘学子却用自己的方式,坚守自己的信念,呵护着民族文化的火种,提升士兵和民众的士气,帮助和支持民族事业的发展。

城市建设 凸显文化积淀和传统风貌

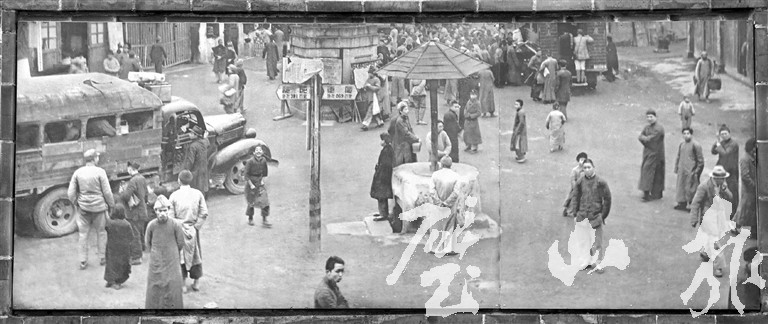

一座城市的建设,往往最能凸显一个时代的文化积淀和传统风貌。朝耕读大街的深处走去,一张20世纪40年代璧山汽车站繁忙的老照片映入眼帘。

汽车站位于小东门外,绵璧、成渝公路交会处(今小东门金三角)。照片中,“抗日阵亡将士纪念碑”露出一小截基座,碑文为当时寓居璧山的正则艺专校长,著名书画家吕凤子先生亲笔题写。

照片中,各色人等三五成群,或长衫长袍,或短衣围裙,或学生军人,或贩夫走卒,忙碌而悠闲。有的独自沉思,有的排队候车,有的袖手旁观,有的行色匆匆,都被镜头定格在了1944年某天的这个小车站中。

就在不远处,熙熙攘攘的“外南街”街景让人们仿佛穿越回了当时的璧山街头。川东民居特色的土木建筑矗立在道路两边,榫卯结构,青瓦白墙,造型美观;街道整洁,行人步履从容。这里是赶场天最热闹的地方,是农副产品集中交易的场所。

除了良好的城市基础设施外,民国期间仍保留了建于清代的九宫八庙。九宫即天上宫、地主宫、禹王宫、文昌宫、万寿宫、三圣宫、荣禄宫、南华宫、惠民宫,为明末清初“湖广填四川”迁徙璧山的移民会馆,天上宫即福建会馆。抗战期间,天上宫先后被吕凤子先生的正则蜀校和国立艺术专科学校借作校址,因房屋局促狭小,其后二校在璧山另觅他址。

在抗战的大背景下,这一张张老照片,不仅展示了当时璧山的城市建筑风貌,也彰显了秩序井然、往来热闹的街头繁荣景象。从另一个侧面,更是展示出了璧山的交通便利、经济繁荣,呈现出一个充满希望的中国小城形象。

生产生活 保障抗战物资的供应

“耕田可以事稼穑,丰五谷,养家糊口,以立性命。”从古至今,农业一直是中国各民族重要的经济形态,在人们的生产生活中扮演着不可或缺的角色。事实上,璧山历史上也拥有深厚的农耕历史。

在耕读大街,一幅农耕的老照片让一切变得有迹可循,在繁忙的春播季节,绿油油的秧苗长得密密匝匝、一片葱郁。远远望去,几个农民低头弯腰专心拔秧,他们有的戴着斗笠,有的包着头帕。身后,是一个个系好的秧把;旁边,是几块耙得整整齐齐、蓄满了水的农田。水色与天光辉映,正等待着种下一片丰收的希望。

据了解,为了支援抗战,仅在1941年,作为小县的璧山就捐献军粮2600石,代金41988元,所献军粮及款项占了全四川省总捐数的2%和11%。据统计,1941年至1945年的五年间,璧山共征收和征借黄谷达350250市石。璧山农民的劳作,还为驻扎在中国西部的美国飞行员提供食物。

除了传统的农耕,过去,璧山织布业也极为发达,共发展织布机2万余台,厂户5000余家,每年产军服布5000万米,占全川生产量的四分之一。缲丝机和织布机昼夜不停的响声,百里之外都可以听到。璧山人民还积极捐衣,支持抗战。1941年,重庆分配璧山征募寒衣500套,全县却捐献了60000件。

又因抗战期间,璧山划为陪都迁建区后,机关、学校及人口骤增,随之带动了商业的繁荣。当时,县城有1000多家商店,糖果铺、服装店、杂货铺等,几乎应有尽有。还有饮食店48家,其中,餐馆14家,经营高档菜和包席;饭馆18家,提供家常便饭;面铺16家,“三六九”北方面和“麻婆面”是人们常去光顾的地方。饮食方面还成立了“餐食商业同业公会”和“烹调业职业公会”。

越艰难越向前,即使在经济民生都在下行的当时,璧山人民仍积极乐观、努力生产,以保证产品富足,市场稳定,为抗日前线提供强有力的后勤支持和保障,传达出抗战必胜的信心。

休闲娱乐 筑牢人民的精神支柱

“在几十年前,每城都起码有一处。这里卖茶,也卖简单的点心与饭菜。玩鸟的人们,每天在蹓够了画眉、黄鸟等之后,要到这里歇歇腿,喝喝茶,并使鸟儿表演歌唱。商议事情的,说媒拉纤的,也到这里来。”这是老舍笔下的茶馆,一方不大的场域,却包容吐纳着大千世界的纷纶时序。

但随着时代的发展,茶馆慢慢的退出了人们的视线。如今,走近枫香湖儿童公园耕读巷子,一张老照片却重新唤起了人们对于茶馆的记忆,照片中描述的是抗战期间璧山县城的茶馆。过去的老茶馆分里间与外间,里间与街相隔,只留窗户与街相望,外间则与街相通,轩敞明亮。即使身处战争年代,茶馆却依然生意兴隆,丝毫没有对硝烟岁月的焦虑,也没有生活潦倒的凄惶。

对于物资匮乏的过去而言,大人以去茶馆聊天为乐趣,青少年也有自己的娱乐方式,就在茶馆照片的不远处,一青年和一少年正对坐石桌前,凝神对弈。旁边几个儿童或坐或站盯着棋盘,他们都面色凝重,仿佛陷入了沉思,让人们不禁想探过头去,仔细看看棋局的紧张形势。

除了下棋,运动、做游戏也是少年们快乐源泉之一,就在北门外公共操场上,由于办学条件艰苦,没有相关的体育设施,孩子们因陋就简,用木架支起的鱼网充当瓷壶,用石子代替箭杆,兴致勃勃地玩起了投壶游戏。投手专注认真的模样,还吸引了不少女孩和耕地的农民在远远地观望。

但对于再小一点的孩子,滑滑梯还是他们的最爱,在大院里,一个用木头搭成的滑滑梯上,孩子们脸上洋溢着开心的笑容,有的爬上后台,有的争先滑下,好几个都挨在了一起,玩得不亦乐乎。

这一幅幅画面不仅展示了当时人们生活娱乐的方式,更体现了大后方军民乐观的精神面貌,给世界呈现出一个充满希望的中国小城。(本版部分资料由区旅游发展中心文旅部提供)