坚守·执着·传承——镜头下的市井手艺人

雷师傅的竹盖即将完工

何中全正在打磨银饰

汪师傅正在弹棉花

魏德兰正在为客人量体裁衣

吴师傅的修表摊

刘师傅正在专注地补鞋

赵姐夫妇正在合力榨油

记者 马惠心 朱泓月 文/图

社会的发展与进步,大机器工业生产的冲击,历史发展的惯性让一些东西渐渐消失在我们的视野中。

许多我们熟知的手艺,也正在悄悄远去,逐步淡出我们的生活,美好却难以传承……

老去的手艺,固然令人难以忘却,却也是文明升级的必然。但任时光如何流逝,它所承载的那份文化、凝固的那份记忆、保留的那段岁月,都会让经历过的人们久久难忘……

连日来,记者穿梭在璧山的大街小巷,用镜头记录下市井手艺人的那份坚守与执着。

编竹篾

甑篾、竹篮、斗笠、簸箕……无处不在的篾制品,曾是一代人记忆中的“乡愁”。小时候大人们背着去赶集买菜的背篓就是用竹子编起来的,而现在已经少有人用了。近日,记者在璧城街道龙井湾村的乡间深处,认识了一位年过六旬却依旧操持着这门老手艺的雷师傅。在他家,记者见识了一条条篾丝在他手中上下翻飞,一株株原本坚韧的竹子在一道道工序中完成了形与质的转变。

手工竹篾制作工序繁琐,从选竹、砍竹,到破篾、编制,每一个步骤都考验着篾匠的水平,而砍、锯、切、剖、拉、撬、编、织、削、磨则是篾匠入行的基本功。要编好一个甑篾,篾匠首先要剖好粗细均匀、刚韧恰当且宽度在2公分左右的篾子,再把这些篾子一横一坚地编织起来,不得有差错。可以说,一个美观实用的竹编制品,与篾匠的巧手和匠心密不可分。

手工竹篾编制是个巧活,掌握这项手艺需要师傅手把手地教。“从还是娃娃的时候,我就跟着长辈学,学了10来年,又干了10来年,靠这门手艺养活了一家人。”雷师傅回忆过往,感慨万千。从哪里开始编,在哪里收尾,对他来说早已烂熟于心。但如今,几乎所有的日用品都能够工厂化批量生产,手工制作效率低,靠这个吃饭的人已经很少了,更没有年轻人愿意把时间和精力花在学这门手艺上。如今,雷师傅继续编下去的理由是不愿让这门手艺绝迹。

“如果有年轻人对这门手艺感兴趣,我很愿意手把手指导。”雷师傅表示。

打银饰

“嚓、嚓、嚓……”在璧城街道民主路附近的一间银器制作店里,今年65岁的打银师何中全坐在马扎前,手拿擀棒反复摩擦着银镯子。他边磨边看,直到满意才进入下一道工序。这家何氏老银铺是他从老父亲手中接过来的,“我十岁就跟着父亲学这门手艺,最开始只是打打杂,家里也没有这间铺子。”何中全说,小时候总是随父亲走街串巷摆摊做生意,一件件银饰接过来,从暗淡黝黑到重新焕发闪亮,都是父亲一点点打磨清理的结晶。尽管溶解、捶打、雕刻、抛光这几道工序看似简单,但却十分考验银匠的手艺。看着在父亲的精雕细琢下,一件件银饰逐渐成型,就感觉到一种新生的蜕变。

何中全爱这份手艺,也念着这份旧情。他的工作环境也比想象的要简陋得多,没有高大上的操作台,陪伴他的是一个三尺高的柜台,他至今还在使用的皮老虎、擀棒、拉丝工具等都是父亲留下来的。

“现在铺子主要是给客人加工收取加工费,抛光一个戒指20元,银手镯40元。”何中全说,像他这样的手工银饰铺子已经很少了,登门的大多是一些熟客,“自己已经干了40多年了,对这份手艺也有了深厚的感情,而且这是父辈传下来的,更多了一份责任和担当,无论如何也要坚守下去。”

弹棉花

在璧城街道马家桥社区,有一家弹棉花的店铺,店面约30平方米。中间摆着一张平整的木板床,一台老式木质弹棉花机,案板上整齐地堆放着崭新的棉被。

老板姓汪,今年已经50多岁了。从14岁起, 他就开始学弹棉花。上丝、弹花、网线、棉盘,从易到难,用了一年半的时间才出了师。

“外人看来弹棉花很简单,其实有很多细节讲究。”说完,汪师傅立即展示了一番技艺:将棉花铺到2米多宽的案板上,然后背起弹弓,微弯着身子,左手扶住弹花弓,右手握住弓锤,拨动弓弦,发出“蹦蹦”的声音;双脚碎步挪动,弓弦随着拨动慢慢向上提起,原本“沉默”的棉层瞬间翻涌,棉絮扑腾,犹如白色的浪花伴随着规律的节拍,悦动欢快地舞蹈。每一次的拨动,都像大师演奏着乐章。

像这样用老手艺做好一床棉被要4个多小时。随着技术的进步,弹花机的出现让弹棉花实现了半自动化,弯弓、磨盘、弹花锤等弹棉花器械开始淡出弹花匠的视线。5年前,汪师傅也用上了机器,开始机械化弹棉被,整个流程一两个小时就可以完成。

“遇到有客人想要手工弹制的,我也会重新背上棉花弓。”汪师傅说。背上这个“老伙计”,他可以迅速找回感觉。

虽然手工弹棉花的老手艺渐渐被机械化操作所代替,但在汪师傅看来,作为曾经的一道风景,就算如今再没有市场,也不能让这个老行当消失。毕竟,这是一段永远的历史和记忆。

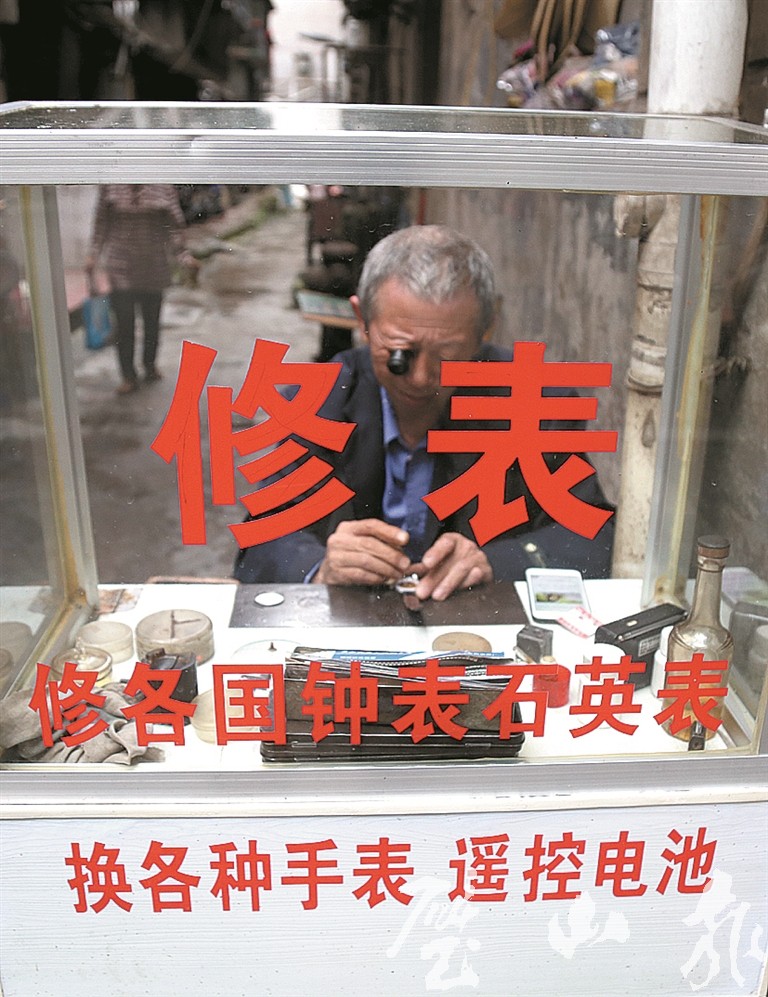

修表匠

一把拆表刀、一块单眼放大镜、几根口径不一的拔针器、一张身处闹市的简易工作台,人们往往能在这样的搭配里找到一名技术娴熟的修表匠。

今年65岁的吴师傅已经修了40年的表,百乐门这条街上的邻居都叫他“表大哥”。上个世纪八十年代,上海牌手表风靡全国,同时也涌现了一批新的手艺人——修表匠,吴师傅便是从那时候起与手表结下了不解之缘。

“我的耳朵和眼睛都很好使,特别喜欢听手表走针时的嘀嗒声。”吴师傅说,“一般的手表我只要摇一摇,听一听,就知道问题出在哪里。”

吴师傅的技术来源于他的父亲,从18岁开始学这门手艺时,父亲便告诉他,“钟表修理,一切要以不伤件、精准为原则。”正是这样的行业信条,才让吴师傅不忘初心,方得始终。

“只要我眼睛还看得见,我就会一直把这个摊子经营下去。”吴师傅告诉记者,对于手艺的传承,他表示,只要有年轻人愿意学,他就愿意去教,但不会刻意去招学徒。

即使是修表匠也无法让时间停止,只希望时间能够给这位“时间老人”多一点时间。

裁缝

每次经过璧城街道向阳街,人们便会听到那“哒哒哒”欢快的缝纫机声,如同一首优美的音乐。店主魏德兰淡然地站在自己的工作台旁,娴熟地为顾客量体,脸上总是挂着笑容。

“德兰时装”这家店已经在向阳街开了30年,而魏德兰本人是一名老党员,多年的时装从业经验让这位女老板看起来很有气质。

裁缝是一门古老的手艺,拥有几千年的历史。现如今,像魏德兰这样的老裁缝已经不多见了,随着经济社会的飞速发展,网上购衣,坐在电脑旁鼠标一点,不用量身,三天到货,方便快捷。

“我个人认为,量体裁衣和买成品衣服是截然不同的体验,前者是让衣服去适应穿衣者,而后者却需要穿衣者去将就衣服。”魏德兰说。

长久以来,“穿新衣服”是一件让大人小孩都能高兴起来的事,而这种心理现象也源于古老的裁缝行业。在以往的年代,裁缝师傅会在村子里挨家挨户的做衣服,往往是一家还没做完,另一家就上门来等着抬缝纫机,新衣做完后,大人小孩都要试穿,特别是小孩穿上后更是开心。

“我非常希望这门手艺一直传承下去,儿女不愿意学,我就招学徒,如今我店里4个学徒,都已经算得上出师了。”魏德兰说。

补鞋匠

在金三角街角,一张熟悉的脸庞出现在人们的视野里,几十年春夏秋冬,一架补鞋的机器,一块铺在双腿上面的油毡布,一个装满线头胶水的帆布包,还有那副考究的金边眼镜,他便是补鞋匠刘师傅。

刘师傅今年已经72岁。1981年,刘师傅为了谋生,学了一门补鞋的手艺,从大头皮鞋,凉鞋,补鞋上鞋底,换拉链,修雨伞,能修补的,他都做,并且风雨无阻。

周围的居民都清楚地知道,路口的刘师傅技术好,收费公道,所以这门营生的生意和口碑一直都是不错的。一份坚持,一份执着,看着家乡日新月异的变化,刘师傅的鞋摊已然成为了金三角一道常驻的风景。

榨油工

古法榨油讲究工艺,工艺讲究经验的积累,传统的古法木榨每一道工序都十分考究,都有其要诀所在,如火候、力度、时间等。古法榨油繁杂的工艺并没有因为时间的推移而渐渐消逝,反而经历了不断的改良、提炼,凝聚着民间代代工匠师傅们的智慧结晶。

每天早晨天不亮,璧城街道大旺社区的赵姐便忙活开来,与丈夫一起,把原料倒进压榨仓,便拉开了两人一天的工作序幕。用油桶接住榨出的毛油,另一边丈夫把不断排出的干油渣清铲干净,毛油经过低温沉降与过滤控制法,尽可能地保留了花生油的营养与香味,纯净无添加,滤得原始醇香。

在大旺社区,“赵姐香油”的字号可谓是家喻户晓,花生油、菜籽油、芝麻油,都数她提炼得最纯。

“要是你早两年过来,还能见到我们用木楔子撞油的手艺,如今老油坊越来越少,我们也只能与时俱进了。”赵姐感叹道。